Ultra moderne solitude, Alain Souchon, 1988

Publié le 5 mai 2023, par Charles-Erik LabadilleL’album Ultra moderne solitude

Enregistré en grande partie en Angleterre, Ultra moderne solitude (1988) est le 8ème opus d’Alain Souchon où ce dernier s’installe véritablement à son compte comme compositeur, avec 6 musiques écrites sur 10. C’est aussi l’album de la « maturité » et, pour certains (Marco Stivell…), le meilleur du chanteur. En revanche, Laurent Voulzy a pratiquement abandonné le navire (3 musiques seulement sur l’album), si l’on compare à certaines de ses contributions antérieures mais ses interventions restent magistrales, notamment pour la composition du titre éponyme, Ultra moderne solitude. Alain Souchon parle d’un album « très strict, austère, un peu monacal ». Essayons donc de découvrir comment un disque intransigeant, sévère, voire sombre a pu séduire autant de Français (300 000 exemplaires vendus, disque de platine).

Les Cadors (Alain Souchon)

Là, nous sommes bien content car nous allons enfin servir à quelque chose ! En effet, il faut bien admettre que sans décodeur, le message souchonesque des Cadors reste très hermétique.

« Les cadors on les r’trouv’ aux bell’ plac’ Nickel Les autr’ c’est Saint-Maur Châteauroux Palac’ Plus d’ciel »

Vers 1988, le chanteur donne un mini-récital à Saint-Maur, l’une des six Maisons centrales du territoire français. Il compose pour l’occasion ce titre où il assure que la peine n’est pas la même pour les petits, incarcérés dans le Berry, et les gros bonnets (les cadors) qui se la coulent douce ailleurs. Précisons, petite leçon de géographie, que Saint-Maur se situe près de Châteauroux dans l’Indre, et donc dans le Berry. Bien entendu, il est tentant d’étendre le cadre de cette justice à deux vitesses à l’ensemble de la société, ce que l’auteur fait sans rechigner, on s’en doute :

« Le mêm’ désir de pas d’mort D’l’amour encor’ et encor’ Les enfants sont comm’ les enfants Et pourtant »

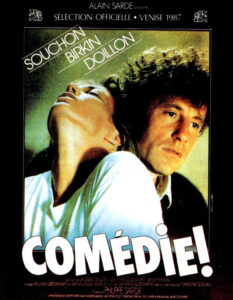

Comédie (Alain Souchon)

Extraite de la bande originale du film de Jacques Doillon « Comédie ! » sorti l’année précédente, cette chanson est interprétée en duo avec Jane Birkin. Dans ce long métrage, Jane et Alain jouent un couple récemment formé où la femme, d’un tempérament plutôt jaloux, cherche à connaître la vie et le passé amoureux de son nouveau conjoint lors d’un séjour dans la maison de campagne de ce dernier.

« Dis-moi que tu les abandonn’ Ces baisers ces tourments

Donnés par les autres personn’ Avant »

Cette comédie est plutôt une tragédie qu’Alain Souchon va nous rechanter bien des fois, et pas plus tard qu’à la fin du même album avec « On s’cache des choses ». Dans l’univers sentimental du chanteur, amour joli pourrait donc bien rimer avec menterie, tricherie, cris, comédie, mais sans aller, je vous rassure, jusqu’à hypocrisie, supercherie !

« On s’aim’ et c’est difficil’ On s’attach’ avec des fils Des serments d’amour inutilement

On s’aim’ et c’est tellement dur On s’crie d’ssu, on s’griff’ la figur’ On s’regard’ toujours si durement »

La chanson parfaite (Alain Souchon)

La chanson parfaite, Alain Souchon, extrait

« Les parol’ ell’ sont facil’ Regard’ en l’air

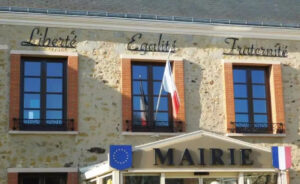

Le mur de l’Hôtel de Vill’ Trois mots dans la pierr’ » :

c’est une chanson parfaite, presque sans paroles, juste quelques vers répétés sans fin, séparés par de longs instrumentaux cool dominés par un sax soprano aérien, et juste les trois mots de la devise républicaine : Liberté…

Mais voilà…, arrive le conditionnel et la chanson parfaite s’éloigne au profit du doute :

« Ce s’rait un’ chanson parfait’ Un truc profond

Pour tous les gens d’la planèt’ Mettons »

Dandy (Alain Souchon, Laurent Voulzy)

« Ell’ dans’ les yeux fermés Tout’ les nuits dans des fêt’ Ell’ dans’ de tout son cœur

En fumant des cigarett’ Dandy ell’ est dandy Ell’ affect’ un’ nonchalanc’ dandy »

Au-delà de l’évocation d’une simple personne, un membre de sa famille, une amie ou une femme juste croisée dans une soirée, l’auteur, et ce n’est certainement pas une coïncidence, a choisi de nous parler du dandysme. En effet, il n’est pas rare que les médias utilisent ce terme à son sujet, le qualifiant de « Souchon si féminin et dandy séducteur » (bande annonce de la Comédie Française, 2023), d’«éternel adolescent nonchalant pétri de doute », de « poète dandy », de « dandy chanteur »… Cette qualification n’a pas l’air de lui déplaire puisqu’il dit lui-même de sa danseuse :

« Mais cett’ négligenc’ Dandy Mais cett’ nonchalanc’ Dandy

Cet air que rien n’a d’importanc’ C’est de l’éléganc’ »

Alors, Souchon dandy ou non ? Au sens premier du terme, celui qui est resté dans le langage courant et qui est basé essentiellement sur la recherche de l’apparence extérieure, Laurent Voulzy serait certainement un meilleur candidat : ses tenues originales mais plutôt précieuses, avec chemises à jabot, vestes à épaulettes et redingotes plutôt décalées au XXème et XXIème siècles, semblent mieux répondre au critère retenu, celui d’afficher une tenue raffinée et originale. Mais le dandysme n’est pas qu’une attitude de société construite sur l’élégance vestimentaire et le langage choisi, déjà à en juger par ces principaux adeptes, Jules Barbey D’Aurevilly, Charles Baudelaire, Oscar Wilde et chez les femmes George Sand, Colette, Greta Garbo, Françoise Sagan… Loin d’être une simple frivolité, le dandysme est une véritable philosophie dont le maître-mot est l’esthétisme.

« Tout dandy est un oseur, mais un oseur qui a du tact, qui s’arrête à temps […] son caractère le plus général, est-il de produire toujours l’imprévu, ce à quoi l’esprit accoutumé des règles ne peut s’attendre en bonne logique » Jules Barbey D’Aurevilly

Cette règle énoncée par l’auteur des Diaboliques s’applique déjà beaucoup mieux au candidat Souchon : toujours chercher à étonner plutôt qu’à plaire. Si l’on rajoute que le dandy, perpétuellement en quête de « son » beau et un rien provocateur mène sa révolution individuelle contre l’ordre établi tout en le respectant encore, le dandysme va presque comme un gant au chanteur ironique qui frôle bien souvent le politiquement incorrect mais, élégance oblige, tout en restant dans les limites des convenances. Malgré ce paradoxe qui semble être assumé (en tout cas par Alain Souchon), on peut conclure que cet engagement est une rébellion constante et personnelle contre la banalité, les idées reçues et, à n’en pas douter, les normes. Après cette analyse, on peut revenir à « j’veux du cuir » et affirmer qu’Alain Souchon est bien un dandy plutôt qu’un culturiste, un beau mâle affriolant avec ses accessoires sexy mais qui, pour déconner et emmerder son monde, irait bien jusqu’à le faire croire : provocation, provocation !

Dandy, Alain Souchon, Laurent Voulzy, extrait

Dandy, c’est également de l’élégance… …musicale ! C’est une simplicité dans les enchaînements harmoniques dus à Laurent Voulzy, mais une simplicité qui touche rapidement sa cible et amène le moment venu (refrain) son ambiance « smooth » et sa mélodie sucrée, envoûtante, prolongée par les plages instrumentales où s’envolent le sax soprano de Chris White (jouant à l’époque avec Dire Straits) et la voix de la choriste Linda Taylor. Pas de doute ! Le son lui aussi est raffiné, soigné, c’est même ce qui différencie Ultra moderne solitude de l’album précédent, aux arrangements disons moins « subtils ». Ce son, il frise même l’excellence, déjà dans la cohésion des instrumentistes. Certes, on ne pouvait pas s’attendre à moins au vu et à l’écoute de la brochette de musiciens de studio anglais engagés dans l’aventure !

J’attends quelqu’un (Alain Souchon, Laurent Voulzy)

Dans la galerie de personnage à la Alain Souchon, après le portrait de la belle indifférente (Dandy), voici celui de Fanny, jeune fille renfermée dont on ne sait pas trop ce qu’elle pense, ce qu’elle souhaite et qui semble traverser la vie comme par hasard et sans envie véritablement avouée. Si Fanny a des rêves, ils semblent incertains, confus… La chanson évoque la morosité chronique, la tristesse maladive faite de difficulté à être, à communiquer et partager, le manque d’intérêt et l’attente infinie d’on ne sait trop quoi. Car ce quelqu’un que Fanny attend, ce pourrait également être « quelque chose » et, plus précisément, un sens à sa vie ! À y réfléchir de plus près, Dandy et Fanny, ne seraient-elles pas tout simplement des Alain Souchon en mode camouflage, de véritables « Aline » comme celle qu’il évoque (Alain, Aline…) dans la chanson « Les jours sans moi » ? Ces deux jeunes femmes seront rejointes en 2014 par l’héroïne des « Bad boys » dont on sent, malgré son look d’enfer et ses frasques, qu’elle retient toute l’affection du chanteur. Piercings, jupe trop courte, « Ell’ dit j’en ai assez d’ici », elle aime Baudelaire…, ne serait-elle pas punk mais, elle aussi, dandy ?

Petite sœur jumelle de l’« Ultra moderne solitude », « J’attends quelqu’un » dispose d’une musique plus ronflante qui permet, selon la vieille recette déjà évoquée du « mélange des genres », de délayer le spleen, d’alléger les souffrances. Laurent Voulzy, volontairement ou involontairement, a inscrit la chanson dans la lignée de Dandy, comme si ce nouveau titre en était le second acte : son noyé dans la réverbération mais pourtant très clair, basse particulièrement présente, couplets itératifs et refrain à la mélodie aérienne, enfin, même chorus de sax soprano sur les instrumentaux.

La beauté d’Ava Gardner (Alain Souchon)

Curieusement, cette chanson ne parle pas tellement d’Ava Gardner (1922-1990), actrice américaine des années 50 surnommée « Le plus bel animal du monde », connotation quelque peu sexiste qui traduit bien l’état des mentalités encore au sortir de la seconde guerre mondiale… Bien entendu, cet archétype de la femme fatale marquera des générations d’hommes, et celle d’Alain Souchon pourra y retrouver les effluves de son adolescence : c’est notre séquence « nostalgie » et déjà, Eddy Mitchell et sa Dernière séance arrivent au galop… Pourtant, ce n’est pas tant cette beauté qui fait rêver que son évanouissement inexorable dont le chanteur veut nous parler ; il dira :

« Un voisin avec qui je faisais de la musique en Angleterre m’a dit qu’il était voisin d’Ava Gardner et qu’elle était devenue une vieille dame usée, qui promène son chien… Quand je regarde ses films, je trouve ça terrible. »

Cette vieillesse d’Ava Gardner, ce flétrissement des plus belles choses (cette fois c’est Pierre de Ronsard qui arrive au trot avec son bouquet de roses !), c’est donc avant tout un nouveau prétexte pour appréhender le temps qui passe et nous réécrire, sous une forme plus moderne, la vieille allégorie :

« J’aim’ les homm’ qui sont c’qui peuv’ Assis sur le bord des fleuv’

Ils regard’ s’en aller dans la mer Les bouts d’bois les vieill’ affair’

La beauté d’Ava Gardner »

On se cache des choses (Alain Souchon)

Encore un de ces piano-voix « interludant » (1 min 28) pour terminer l’album par des confidences. Des confidences qui, depuis « Petit », « Comédie »… virent même à l’obsession : l’homme et la femme, en couple, c’est une véritable incompréhension quand ce n’est pas comme ici, une véritable dissimulation et, allez savoir, une véritable tromperie.

« C’est pas pour qu’tu t’en aill’ Que j’te disais « Tu peux foutr’ le camp, bye, bye » « Fich’-moi la paix »

C’était pour qu’tu m’dis’ « non » « J’partirai pas » « Ma vie j’veux la fair’ en long » « Entre tes bras » »

.

Ca s'pass' à Manhattan

Manhattan vu par Wikipedia

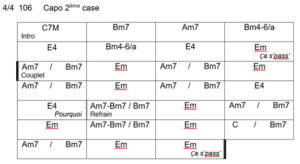

Ultra moderne solitude, Alain Souchon, Laurent Voulzy, 1988, tonalité LA majeur

Si, comme nous l’avons dit, Laurent Voulzy n’a participé qu’à 3 titres de l’album, pour « Ultra moderne solitude » qui reste la chanson la plus connue, il est encore aux partitions et aux guitares, chorus, phasing et tout le bazar, bref planantes à souhait et un tantinet chagrines les guitares, comme d’ailleurs l’ambiance générale qui se dégage du morceau.

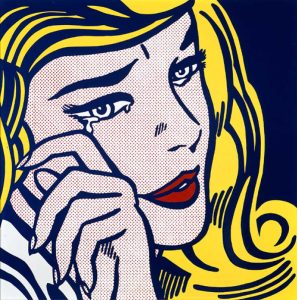

« Pourquoi ces rivières soudain sur les joues qui coulent » ? Pourquoi ce tourment, cette lassitude, voire cette dépression ? C’est que Souchon s’attaque à un nouveau paradoxe : la solitude toute moderne qui accapare ces hommes et ces femmes évoluant pourtant dans de grandes communautés, mais égarés parmi tous ces gens anonymes, mais perdus dans ces vastes ensembles, noyés dans ces agglomérations effrayantes.

Des êtres confrontés à la foule, on a déjà entendu ça :

« Emportés par la foule qui nous traîne Nous entraîne, nous éloigne l’un de l’autre

Je lutte et je me débats Mais le son de ma voix s’étouffe dans les rires des autres

Et je crie de douleur, de fureur et de rage et je pleure… »,

mais Piaf chante une foule occasionnelle et festive, apportant même une rencontre et un amour, même s’il ne s’agit que d’un amour brisé dans l’œuf.

Avec l’ultra moderne solitude, on joue dans une cour beaucoup plus sombre : il s’agit cette fois de rassemblements durables, inquiétants et surtout muets, qui n’affichent que froideur, indifférence voire mépris pour ceux qui les composent. À la grande époque des burn-out, on sait qu’on peut se sentir moins seul dans un désert qu’en ville et que « Dans la fourmillièr’, c’est l’ultra moderne’ solitud’ ». Le pire peut-être, c’est qu’ « on sait pas bien c’qui s’pass’ » quand ça arrive, on est maître ni de la situation, ni de ses émotions… Des émotions à fleur de peau, toute cette mélancolie qui coule, Alain Souchon nous fait découvrir son petit monde torturé…

Ultra moderne solitude, Alain Souchon, Laurent Voulzy, 1988, extrait

Pour le coup, devant tant de misères, l’ami Voulzy n’y a pas été avec le dos de la cuillère ! On nage dans le mineur avec ce splendide « I IV V mineur » (ou VI II III mineur pour ceux qui ont suivi les leçons précédentes). Il n’y a quasiment que 3 accords dans le morceau : SIm7 (IIm7), DO#m7 (IIIm7) et FA#m7 (VIm7) régulièrement joués dans cet ordre : IIm7 IIIm7 VIm7. Pour changer, Laurent Voulzy amène juste un petit RÉ (IV) pour « vivifier » un peu le refrain.

Pour expliquer un peu plus l’harmonie du morceau et ce I IV V mineur, disons que ces accords sont tous construits sur les degrés d’une gamme de LA majeur : LA (I non joué), SIm7 (IIm7), DO#m7 (IIIm7), RÉ (IV), MI (V non joué), FA#m7 (VIm7), Sol#m7/5b (VIIm7/5b non joué). Cette gamme de LA majeur permet donc de jouer : la si do# ré mi fa# sol# sur l’ensemble des accords du morceau, par exemple pour construire les contre-chants et faire les solos. Pour la tonalité, nous sommes donc bien en LA majeur (degré I) ou, si l’on préfère, en FA# mineur (degré VI) car dans la pratique, c’est la même chose (gammes relatives). Alors, bonne improvisation sur l’« Ultra moderne solitude » !

Quand j's'rai K O...

.

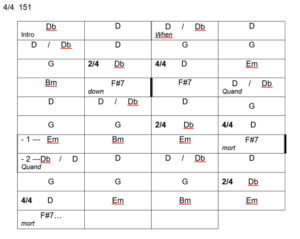

Quand j’s’rai KO, Alain Souchon, 1988, tonalité RÉ majeur

Notre Alain ne va vraiment pas fort. Après la solitude en bande organisée, il s’attaque à nouveau au thème de la « déchéance artistique ». À nouveau, car cette question de la reconnaissance, de la durée du vedettariat doit le miner, il se la posait déjà dix ans plus tôt pour son copain Voulzy :

Papa maman c’est votr’ enfant ce ballon gonflé cett’ bull’ de papier doré

Maman papa ne risque-t’ell’ pas cett’ bull’ qu’on zoom un jour de fair’ boum !

Mais cette fois, ce n’est pas l’histoire de deux vers, il en fait tout un poème, toute une chanson au titre plein de désillusion : « Quand j’rai KO ». En allant plus loin, on peut voir également dans ce texte un constat sur l’âge qui avance, le temps qui passe et la fin qui approche… Bref, voilà donc notre chanteur-boxeur descendant « des plateaux d’phonos » comme on descend d’un ring, cassé, sonné, « poussé en bas par des plus beaux des plus forts que [lui] »… Car ce qui l’inquiète le plus le parolier, ce n’est pas tant cette descente aux enfers que l’arrivée potentielle d’une meute de séducteurs venus lui voler sa place (et sa belle…). C’est le grand retour du Robert Taylor entrevu dans « Somerset Maugham », mais cette fois multiplié par X american lovers, et de la question angoissante posée à celle à qui il tient : « Est-c’que tu m’aim’ras encor’ dans cett’ petit’ mort ? ».

La perte d’un statut social hors norme (celui de vedette) semble entraîner chez Alain Souchon d’autres craintes, en particulier celle d’abandonner une « bulle » aux charmes un peu désuets qu’il paraît affectionner : « porteurs de glac’ », « bell’ allur’ chevaux glissant sur la Côt’ d’Azur », les phonographes, les vieilles musiques de danse, les Folles griffonnant sur des bristols… L’ambiance Belle époque ou Années folles n’est pas très loin, les casinos non plus et il pourrait même y avoir une fois de plus « De la rumba dans l’air », ce que confirme la musique volontairement datée de « Quand j’s’rai KO ». Ou ne serait-ce là qu’une nouvelle figure de rhétorique actionnée par un chanteur assurément très roublard : si ses souvenirs sont si anciens, c’est qu’il est bien vieux et pourtant pas encore à terre (quand j’s’rai ko…). On peut alors en déduire, vu les 44 ans d’Alain Souchon en 1988, que la mise « à petite mort » n’est pas pour demain…

Quand j’s’rai ko, Alain Souchon 1988, extrait

La musique, comme nous l’avons dit, ressemble à un vieil air de danse : rythmique en pompes swing, cordes, bois (clarinette…), interventions du piano…, tout est fait pour donner un petit air vieillot, mais gentiment dandinant au morceau. La chanson est en RÉ et les accords de RÉ (degré I) et de SOL (degré IV) y sont très présents, sachant que les MI mineur (IIm) et SI mineur (VIm) de fin de couplet et de refrain ne servent qu’à se substituer aux deux premiers pour apporter un peu de changement et de nostalgie au morceau. Le FA# (degré III) qui devrait être mineur, est joué en majeur septième (FA#7) pour conclure couplets et refrains et introduire (résolution) l’accord qui suit (RÉ ou SIm7).

Un astucieux gimmick appuie le début de la mélodie qui, de ce fait, se retient mieux. Il s’agit d’un chromatisme : accord de RÉ / accord de RÉb (un demi-ton plus bas) et retour au RÉ. La tierce de l’accord de RÉ étant la note fa# (jouée sur la corde aiguë), le glissement d’un accord à l’autre crée les mêmes notes que celles de la mélodie chantée : fa# fa fa fa#… Ce passage chromatique en RÉb peut cependant provoquer un déséquilibre rythmique momentané qu’Alain Souchon a compensé par endroit par l’introduction d’une mesure à 2/4 dans un morceau écrit dans l’ensemble en 4/4.

Changements de mesure dans un morceau

Il est possible de changer de mesure au cours d’un morceau, tout simplement parce que le « balancement » change et se règle sur un nombre de points d’appui (pulsations) différents. Ce changement de mesure est inscrit sur la partition par l’arrivée d’une nouvelle fraction : par exemple 3/4 qui succède à 4/4 et ainsi de suite… Ce changement peut intervenir sur des longues séquences, mais aussi parfois pour une seule mesure. C’est le cas dans « Quand j’s’rai KO », morceau 4/4 où une mesure à 2/4 s’inscrit de temps à autre sur l’accord de Réb. Alain Souchon est un amateur du genre car dans « Le baiser », c’est une mesure à 5/4 qui s’invite parfois dans la partition (au niveau de « le vent de Belgique… » et du Lab7M), ou encore dans « Caterpillar », mesure à 5/4 sur « souvent au marteau-piqueur » et F#m7…

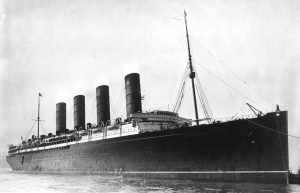

Le Normandie par Mer et Marine. Le Lusitania par Wikipedia

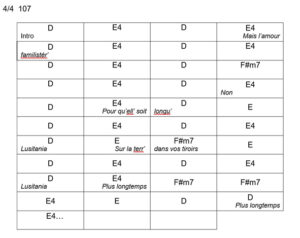

Normandie Lusitania, Alain Souchon, David Mac Neal, Franck Langolff, 1988, tonalité LA majeur

Normandie Lusitania, Alain Souchon, David McNeal, Franck Langolff, extrait

Une fois n’est pas coutume, nous allons commencer par les notes, parce que les paroles…, mais nous allons y revenir ! Dans cette chanson, restée plutôt confidentielle, c’est donc la musique qui nous a tout d’abord séduit. Elle est à mettre à l’actif d’une nouvelle relation d’Alain Souchon, Franck Langolff qui a déjà composé pour Renaud « Morgane de toi » (1983) et l’année précédente (1987) « Joe le taxi » pour Vanessa Paradis. Mais le style de « Normandie Lusitania » est bien différent : très lent, vaporeux, avec une impression de suspendu, d’inachevé… Cette atmosphère floue, flottante, souvent rencontrée dans le jazz, est due ici à l’utilisation systématique d’un accord où la quarte remplace les deux tierces possibles, l’accord n’est donc ni majeur, ni mineur, il reste ambigu. Il s’agit d’un MI 4 joué après un RÉ, le couple RÉ / MI 4 constituant l’essentiel de l’harmonie du morceau avec, de temps à autres, un passage en FA# mineur qui renforce le caractère émouvant, poignant de la chanson. Le procédé n’est pas sans rappeler un grand précurseur, le trompettiste Miles Davis qui, dès 1969, expérimentait ce genre de sonorité dans le « In a silent way » de Zawinul. On y entend le guitariste John McLaughlin y arpéger sans répit ce fameux MI 4 et, comme dans « Normandie Lusitania », un saxophone soprano (tenu cette fois par Wayne Shorter) égrener de longs chapelets de notes douloureuses. Allez ! On s’en passe un petit bout ?

In a silent way, Miles Davis 1969, extrait

Grille de Normandie Lusitania

Sans conteste, cette musique donne toute sa mélancolie, son amertume au texte, voire même son tragique. Mais, soyons honnêtes, il faut bien dire que nous avons personnellement quelques difficultés à trouver un sens rationnel, une explication à ces paroles quelque peu hermétiques : nous pourrions donc nous arrêter là mais, peut-être à tort, nous aimons bien chercher la « petite bête »… Ils s’y sont pourtant mis à deux pour l’écriture, Alain Souchon et David McNeil, chanteur chez Saravah, auteur pour Julien Clerc et « accessoirement le fils du peintre Marc Chagall » comme l’écrit le biographe d’Alain Souchon, Claude Fléouter. Alors, lançons-nous et tentons quelques interprétations de ce texte qui, avouons-le à nouveau, est et reste profondément abscons. Bien entendu, ces réflexions n’engagent que nous et seuls les auteurs pourront dire un jour ce qu’ils ont voulu dire…

"De Blue moon le balancement..." chanté par Billy Eckstine, Billie Holiday, Frank Sinatra...

On peut déjà se lancer dans une petite explication de vocabulaire. Un « familistère » est une sorte de communauté de vie pour des familles ouvrières, système inspiré des phalanstères de Charles Fourier. Dans ce cadre « familial », on y vivrait trop vite (comme un éclair), on y mangerait des légumes verts (qui sont bons pour la santé mais…), mais ça rime. L’amour, rangé dans les tiroirs n’y durerait pas, les dimanches serviraient à regarder la télé et le rugby (plutôt le foot, non ?), et les clopes finiraient par nous brûler les bronches. Pas franchement joyeux la vie à terre… En revanche, Souchon et McNeil remettent une fois encore sur le tapis le même vieux paradoxe. La vie d’avant, les croisières, l’amour long sur les paquebots lents (Normandie, Lusitania), les beaux habits, le jazz swing (Cole Porter et Billie Holyday…), bref cette vie d’avant, c’était bien mieux : nostalgie, nostalgie ! Alors, pourquoi choisir deux paquebots à la fin tragique : le Lusitania torpillé par les Allemands en 1915 ; le Normandie incendié en 1942 ? Peut-être parce que les Titanics sont mieux pour faire pleurer, il faudrait poser la question à Céline Dion, non ? En attendant, nous n’aurons certainement jamais la réponse…

« Sur la terr’ dans vos tiroirs nos caress’

À tout’ vitess’ ell’ se barr’ À tout’ vitess’… »

Mais quel est donc le sens, pour conclure, de cet « Et de nos toujours clairs » quelque peu énigmatique. On peut présumer qu’il s’agisse des beaux moments que la vie nous réserve et qu’ils méritent d’être gardés en mémoire : « Et de nos toujours clairs fair’ un’ p’tit’ affair’ passagèr’ Non ! » Ces « clairs » seraient donc opposés à une existence routinière, aux « légumes verts, bon… », une vie où l’amour s’efface peu à peu, et peut être même remplacé par l’exaspération et le meurtre annoncés par la chute de la chanson : « un soir trop ému et d’un’ manièr’ excessiv’ Je te tue… ». On peut présumer…, mais tout ça ne reste que des suppositions et peut-être que « Normandie-Lusitania », ça n’est que de la poésie pour poètes appréciant quelques verres d’absinthe ! Pourtant, curieusement, la musique porte véritablement le texte qui devient beau, un peu comme ces paroles anglaises qu’on fredonne sans vraiment les comprendre…

Les légumes verts vu par Zeste