Sociologie végétale

Publié le 30 mars 2024, par Charles-Erik Labadille

Des fleurs sauvages mais « civilisées »

« Je suis d'la mauvaise herbe

Braves gens, braves gens,

C'est pas moi qu'on rumine

Et c'est pas moi qu'on met en gerbe,

Je suis d'la mauvaise herbe

Braves gens, braves gens,

Je pousse en liberté

Dans les jardins mal fréquentés. »

On se souvient de cette chanson où Georges BRASSENS, en 1954, prenait avec humour et au second degré, la défense des solitaires, asociaux et « sauvages » de tout poil.

Plus de cinquante ans plus tard, il est temps de continuer ce travail, mais au premier degré cette fois, en réhabilitant véritablement notre flore spontanée : ces mauvaises herbes, que les jardiniers arrachent et mettent au rebut ; ces rudes espèces, elles aussi sauvages, qui envahissent le pré ou le champ sans jamais faire l’objet des soins attentifs des agriculteurs ; ces fleurs des bois que le sylviculteur piétine allègrement tout à sa dévotion pour les grands arbres ; ces plantes coriaces, pionnières de l’impossible, qui réussissent à croître dans la fissure d’une pierre, entre deux pavés urbains, dans les sables arides ou même dans de véritables saumures ; bref, ces végétations qui semblent pousser un peu partout et dans l’anarchie la plus complète…

Et bien, détrompons-nous… car malgré la croyance somme toute très humaine, l’homme n’a pas le monopole de l’organisation, de cet organon si cher à Aristote ! Que Brassens nous pardonne, mais les plantes sauvages sont paradoxalement « civilisées » et s’entourent même de compagnes fidèles ! Elles vivent en sociétés, parfois très « fermées», et l’on retrouve régulièrement sur le terrain bon nombre d’espèces systématiquement associées à d’autres.

Des fleurs qui en disent long...

Cette découverte n’est pas nouvelle, puisque plus d’un siècle d’observations a permis de mieux connaître et de décrire ces assemblages végétaux qui sont fonction du milieu occupé. Depuis les précurseurs, comme FLAHAUT et BRAUN-BLANQUET, les grands maîtres comme TÜXEN, BOURNÉRIAS et GÉHU, les théoriciens et les novateurs, comme GOUNOT, GUINOCHET et de FOUCAULT…, la sociologie végétale ou phytosociologie s’intéresse à l’étude des associations végétales ; outre la description et la classification des communautés, sur le même principe qu’en botanique ou en zoologie, cette science a clairement démontré la valeur de la végétation comme « révélateur des conditions du milieu ».

Cela est si vrai qu’on utilise même aujourd’hui le concept socio-botanique pour identifier, nommer, apprécier l’évolution et le degré de rareté « d’habitats naturels » (de milieux) gérés dans le cadre d’opérations de conservation patrimoniale (par exemple, la Directive européenne « Habitats », prémices du réseau « Natura 2000 »…).

En effet, à la différence de la faune, la végétation ne bouge guère et caractérise souvent fortement le territoire qu’elle occupe. Même sans avoir la parole, les plantes peuvent donc nous en dire long… Il suffit de prêter attention à leur implantation, à leur réunion ici plutôt qu’ailleurs, pour comprendre qu’elles élisent domicile et se regroupent en fonction d’exigences plus ou moins marquées vis-à-vis de l’eau, des éléments nutritifs, de la lumière et de la chaleur…

Si de nombreux végétaux n’ont pas de besoins particuliers et paraissent s’assembler au hasard (espèces indifférentes, à large amplitude écologique), d’autres, en revanche, sont des « indicateurs » précieux dont les groupements nous informent sur la nature des sols (acides ou basiques, filtrants ou imperméables…), sur la disponibilité en eau et en lumière, et même aussi sur certains usages liés aux sites sur lesquels ils sont pratiqués : labour, fauche, piétinement, coupe, enrichissement en azote…

Par de nombreux côtés, la phytosociologie est donc un miroir de l’écologie, domaine passionnant, car généraliste et largement ouvert sur le monde et son fonctionnement. En revanche, comme d’autres disciplines, ces sciences complexes utilisent un langage spécialisé qui peut faire obstacle à la compréhension. Au préalable, une courte leçon de vocabulaire s’impose donc !

Appelons un chat un Felis catus !

Cette leçon commence par le nom même des végétaux qui, dans les ouvrages scientifiques, constitue un premier barrage : le couple « nom de genre – nom d’espèce » qui désigne la plante, par exemple Quercus (genre) robur (espèce), est établi en latin, pour permettre aux naturalistes du monde entier de se comprendre et d’échanger. Cet avantage international devient vite un handicap majeur pour le profane qui s’était empressé d’oublier les quelques rudiments de cette langue morte assimilés tant bien que mal, jadis, sur les bancs d’un collège : pour éviter cet écueil, les espèces seront mentionnées ici d’abord en français (chêne pédonculé) puis en latin (Quercus robur).

Cette nomenclature binominole utilisée depuis LINNÉ (1753) par la botanique et la zoologie, se retrouve en phytosociologie pour nommer les groupements végétaux, de « l’association végétale », unité de base de la classification, jusqu’à la « classe végétale », catégorie la plus large qui englobe tous les autres niveaux (ordres, alliances et associations).

Sons entrer trop dons le détail, deux végétaux jugés caractéristiques sont donc choisis pour désigner le groupement, par exemple, pour la forêt, « Quercus et Fagus ». Cette appellation phytosociologique sera traduite dans les pages qui vont suivre et donc, pour le cas cité, il s’agit « du chêne et du hêtre » et donc de la chênaie-hêtraie. Un suffixe terminal ajouté à la racine latine de la seconde espèce permet de préciser le niveau de classification dont on parle : la classe (etea) ; l’ordre {etalia) ; l’alliance (ion) ; l’association (etum).

Ainsi le Querco-Fagetea, c’est la « classe du chêne et du hêtre », c’est-à-dire la « classe des forêts caducifoliées tempérées de l’Europe moyenne et atlantique » ; l’Illici-Fagetum est, quant à lui, « l’association à houx (Ilex) et à hêtre », c’est-à-dire « un type particulier de forêt acidiphile largement répandu dans l’ouest de la France ».

Finissons-en !

En définitive, pourquoi donc choisir la phytosociologie, discipline plutôt austère qui, a priori, semble mieux convenir à un public d’universitaires, pour présenter ou plus grand nombre les groupements de fleurs et, par extension, les milieux naturels ? La réponse ne serait-elle pas, tout simplement, que cette approche nous paraît être la plus gratifiante pour tous ?

Il faut d’ailleurs préciser que c’est la colère qui nous fait prendre la plume… colère certes retenue, mais colère néanmoins de voir qu’une science aussi riche et enrichissante, presque encyclopédique diront certains, aussi fonctionnelle et appliquée pourraient dire d’autres, n’ait jamais su, pu ou voulu communiquer et soit encore inconnue du plus grand nombre. Est-ce vraiment sa complexité, voire son ésotérisme, qui l’en ont jusqu’ici empêchée ? Que dire alors de sciences particulièrement hermétiques, comme la génétique ou la physique nucléaire, qui réussissent régulièrement à tenir « le devant de la scène » ! et, ce qui est le plus important, aiguisent la curiosité, stimulent l’imagination et ouvrent largement l’esprit sur le monde ?…

Petit glossaire

Socio-botanique, large amplitude écologique, acide, basique…, nous voilà entré de plein pied dans le monde du jargon scientifique… Alors prenons maintenant quelques lignes pour préciser le sens d’un vocabulaire incontournable :

Formations végétales et espèces

Endémique : se dit d’une espèce qui ne se rencontre qu’en une région ou un lieu donnés.

Formation végétale : groupement végétal envisagé du point de vue de sa physionomie. Son homogénéité est due à la forte représentation, soit des grands arbres (une forêt), soit des arbustes (un fourré), soit des arbrisseaux (une lande), soit des herbacées (une prairie, une pelouse).

Indigène : qualifie une espèce qui pousse spontanément dans un lieu donné.

Manteau (un) : végétation essentiellement arbustive, située par exemple en lisière de forêt.

Mégaphorbiaie (une) : formation végétale de hautes herbes, très fleuries, qui croissent sur les sols humides.

Ourlet (un) : formation végétale herbacée linéaire qui se développe à la base des manteaux ligneux, en lisière de forêt ou dans les haies.

Pelouse (une) : formation végétale herbacée rase. Colonisant des sols assez pauvres, les pelouses ne sont pas ou peu fertilisées, ce qui les différencie des prairies.

Roselière (une) : peuplement végétal dominé par les roseaux.

Ubiquiste : qualifie une espèce dont la plasticité écologique lui permet de se développer dans des milieux très divers.

Caractères hydriques (relatifs à l’alimentation en eau).

Hélophyte (une) : plante qui croît dans la vase, en bordure des eaux. Ex : les roseaux.

Hydrophyte (une) : plante aquatique.

Hygrophile : qui a besoin d’une forte humidité pour assurer son développement.

Mésophile : qui apprécie des conditions moyennes entre sécheresse et humidité.

Xérophile : qui s’accommode de milieux secs.

Caractères photiques et thermiques (relatifs à l’éclairement et à la chaleur).

Héliophile : qui apprécie la lumière.

Sciaphile : qui tolère un ombrage important.

Thermophile : qui pousse dans les sites chauds et ensoleillés.

Caractères édaphiques (relatifs à la nature des sols, des roches).

Acidité, Acide : concentration en ions H+ d’une solution. Par exemple, les roches riches en silice sont acides (grès).

Basicité, Basique contraire d’acide. Par exemple, les roches alcalines (contenant des sels de potassium et de sodium) sont basiques (basaltes).

Édaphique : qui concerne les relations entre les êtres vivants et le sol.

Neutralité, Neutre : caractère intermédiaire entre les solutions acides et les solutions basiques.

pH (le) : traduit le degré d’acidité d’une solution et varie théoriquement de 1 à 14 (en fait, dans la nature, de 3 à 11 ). Une solution est dite acide en dessous de 7, basique au dessus de 7

Substrat (un) : sol et sous-sol (formations superficielles et roches en place).

Acidiphile : qui apprécie l’acidité.

Basiphile : qui apprécie les bases.

Cline (suffixe) : qui préfère légèrement. Ex : acidicline.

Neutrophile : qui préfère les pH neutres, ni acides, ni basiques.

Calcicole : qui est adapté à un sol riche en calcium.

Halophile : qui est adapté à supporter le sel (chlorure de sodium).

Nitrophile : qui apprécie les sols riches en nitrates.

Psammophile : qui se développe sur des sols sableux.

Rudérale : étymologiquement : des ruines, des décombres ; se dit d’une espèce croissant dans un site profondément transformé par les activités humaines. Les espèces rudérales sont souvent nitrophiles.

Saxicole : se dit d’une espèce capable de se développer sur les rochers.

Silicicole : qui préfère les terrains siliceux.

Turficole : qui croît dans les tourbières. La tourbe est un sol riche en matière organique formé par l’accumulation de plantes mal décomposées en milieu gorgé d’eau en permanence et donc asphyxique.

Caractères trophiques (relatifs à la disponibilité en nutriments).

Eutrophe : substrat riche en éléments nutritifs.

Mésotrophe : substrat moyennement riche en éléments nutritifs.

Oligotrophe : substrat très pauvre en éléments nutritifs.

En avant la socio-botanique...

Selon nous, il y a donc fort à tirer des enseignements de la phytosociologie et c’est ce que nous souhaitons tenter en proposant une approche pédagogique différente, méthode certes peu académique, mais, nous l’espérons, enrichissante et formatrice.

En effet, elle peut permettre d’atteindre, selon les souhaits, l’un des trois objectifs suivants : apprendre à identifier une fleur grâce à ses compagnes et à son milieu de vie ;

ou encore, puisque la formule est réversible, reconnaître des groupements végétaux grâce à leur milieu et à la présence de quelques espèces caractéristiques ;

ou enfin, découvrir les « habitats naturels » et leur fonctionnement ou travers de leurs cortèges floraux les plus représentatifs.

Lo méthode n’est pas infaillible, mais la pratique remédie vite aux erreurs de jeunesse ! Elle n’est pas non plus très orthodoxe et relance un débat connu dans bien d’autres disciplines, la musique en particulier : faut-il apprendre le solfège puis pratiquer l’instrument, ou foire de la musique et se « mettre » au solfège quand le besoin s’en fait sentir pour progresser. Pour notre part, il nous semble important de ne pas confondre le moyen et l’objet, la forme et le fond et, de ce fait, nous avons toujours choisi la seconde méthode, plus intuitive, plus participative, voire plus créative… et aussi plus exaltante !

Laissons donc aux amateurs débutants leur libre arbitre certains, plus hédonistes, jetteront un simple coup d’œil aux pages de photos qui vont suivre et profiteront surtout du « bain de nature »… D’autres plus cartésiens, pousseront la démarche plus avant en empoignant la fleur dans une main, la flore (ouvrage botanique) et loupe de terrain dans l’autre pour tenter une détermination leur paraissant plus sûre.

Précisons que nous nous appuyons, pour présenter les groupements végétaux, sur les travaux phytosociologiques de Bruno de FOUCAULT.

Outre leur beauté et leur étonnante diversité, voilà donc d’autres qualités de nos fleurs sauvages qui s’associent pour mieux nous présenter leurs compagnes et mieux nous informer sur la nature des espaces où elles poussent.

C’est au travers d’une trentaine de grandes combinaisons que nous proposons ici la découverte de nos paysages. Si cet essai de vulgarisation déclenche des passions, voire si cette introduction à la sociologie végétale ouvre des vocations, le lecteur pourra approfondir ses connaissances en consultant l’excellent et imposant ouvrage (640 pages !) de Marcel BOURNERIAS, le guide des groupements végétaux de la région parisienne (quatrième édition en collaboration avec Gérard ARNAL et Christian BOCK, aux éditions Belin, 2001).

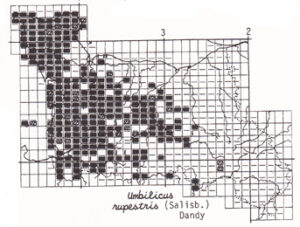

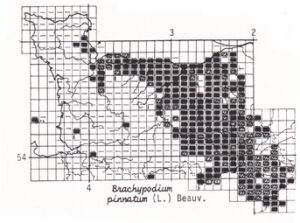

Un exemple normand au travers de la répartition régionale quasi inverse de deux espèces, bonnes indicatrices de la nature des substrats : le nombril de Vénus (Umbilicus rupestris), cantonné essentiellement aux terrains siliceux ; le brachypode penné (Brachypodium pinnatum), occupant principalement les secteurs calcaires.

Cartes tirées de l’atlas de répartition des plantes vasculaires de Basse-Normandie, PROVOST, 1993.

Un pas vers l'autre Règne

Permettons-nous de conclure cette introduction en revenant sur un dernier point. S’opposant dans la démarche à des sciences plus sectorielles, la sociologie végétale, tout comme l’écologie, est une science systémique qui a recours, dans son approche globale, aux données de nombreuses autres disciplines, telles la géologie, la pédologie (la science des sols), la climatologie, l’hydrologie, la botanique, la zoologie et également les sciences humaines…

Le naturaliste, même s’il choisit un domaine de compétence privilégié, ne peut ignorer, nous semble-t-il, le contexte général qui encadre et influence son objet d’étude. C’est pour privilégier ce large champ d’observation qu’il nous semble important de donner également, dans les articles qui vont suivre, un aperçu de la faune rencontrée sur ces différents milieux. Certes, cette présentation revêt parfois un caractère aléatoire car de nombreuses espèces animales se rencontrent dons différents habitats. Néanmoins, certaines ont de réelles préférences, voire sont strictement tributaires d’un type de milieu particulier.

Un pas vers les autres

Précisons enfin qu’on ne fait rien tout seul ! Remercions donc ceux qui ont, de près ou de loin, participé à ce travail.

Tout d’abord un grand merci aux botanistes Michel Provost, Alain Lecointe et au phytosociologue Bruno de Foucault qui nous ont communiqué leur passion pour la nature et un peu de leurs grandes connaissances.

Merci à Fabien Cayet pour ses illustrations.

Merci également aux nombreux photographes, Michel Provost, Benoît Lesecq et Patrick Bouvier tout particulièrement, mais également aux auteurs cités par leurs initiales sous chaque photo : René Guéry, Roald Harivel, Gérard Houdou, Alain Lecointe, Dominique Lizer, Jean-Marc Lefèvre, Jacques Le Rochais, Gaston Moreau, François Radigue, Jacques Toutain.